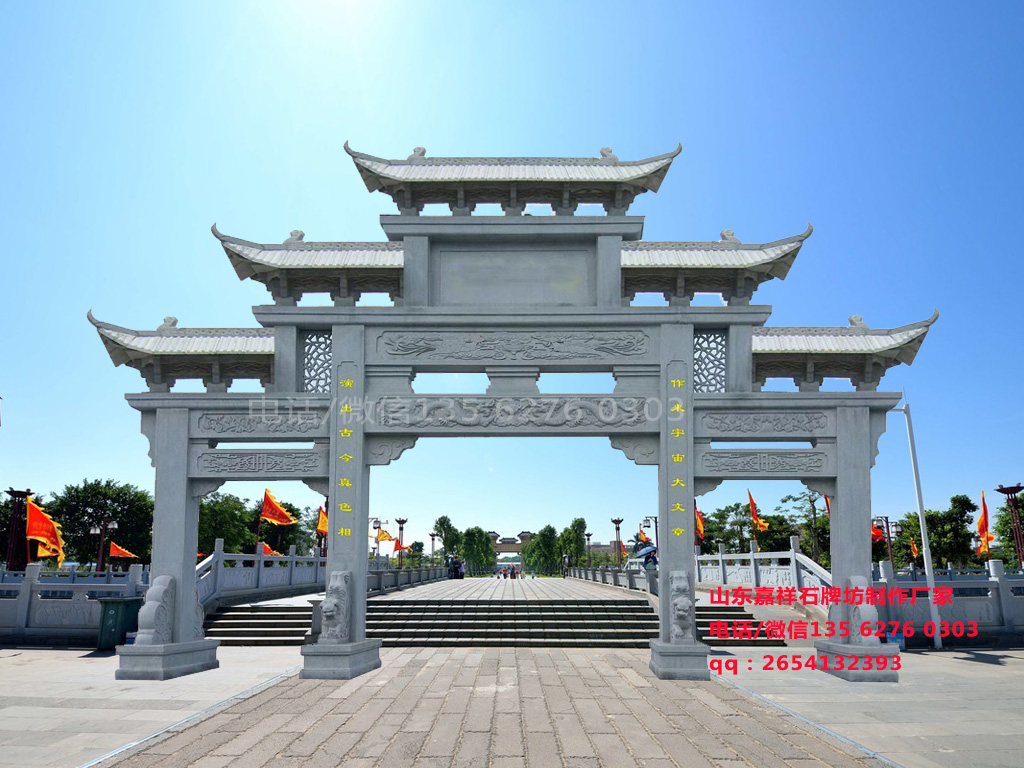

村口石牌坊作為美麗鄉村建設的標志性建筑,經常出現在人們的面前。從石牌坊廠家提供的農村牌坊圖片來看,這些石牌坊制作樣式,以單門石牌坊和三門石牌坊為主,如一門三樓石牌坊、三門三樓石牌坊、三門五樓石牌坊等等。那么,人們在村口立牌坊,究竟是為了什么呢?

石牌坊歷史底蘊深厚,文化內涵豐富,在明朝洪武二十一年(1388年),明太祖朱元璋下令修建狀元坊,以表彰在科舉考試中,取得優異成績的考生,此舉開創了由政府批準立牌坊的先例。從這時候開始,石牌坊這一特殊的建筑形式,就和封建禮教、帝王恩寵,緊密地聯系到了一起。

在當時等級制度森嚴的封建社會里,立牌坊是一件極為莊嚴、隆重和榮耀的事情。當時的人們都把把立牌坊,視作非常光榮和值得炫耀的事。獲此待遇的人,更會名譽、身價倍增,社會地位會有很大的提高,甚至整個家族的人都會覺得無限榮光。因此在村口立牌坊的傳統,就延續到了今天。

經過嘉祥石牌坊廠家的了解,在封建社會時期,村口立牌坊絕非易事。在石牌坊雕刻*為鼎盛的明清時期,要想立牌坊,必須得到皇帝的恩準,由政府負責石牌坊的審核批準和統一管理。申請人提出建立牌坊的申請,獲得地方官府的批準后,還要由地方政府上報到中央政府(朝廷),由皇帝親準才可以興建。

村口立牌坊表面上看,是對個人的一種表彰,但實際上往往牽扯到整個家族的利益。一些地方的豪強宗族,都傾向采用這種方式,擴大本家族在地方上的影響力,他們需要來自朝廷的褒獎,來提升其在當地的政治地位。所以,他們會采用一切方法,來獲得立牌坊的資格。

明清兩代是村口立牌坊比較多的朝代,盡管如此,能夠有幸獲準立牌坊的,仍然是極少數。通常情況下,身為萬民之主、一國之君的皇帝,是沒有閑情逸致,去關注這些民間瑣事的。所謂的“親準”、“御批”,都只是借用皇帝的名義而已,實際上都是由禮部“批發”的。

您可以選擇一種方式贊助本站

賞